※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

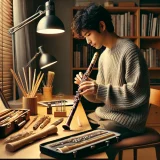

オーボエを始めたばかりの方や、なかなか理想の音が出せないと感じている方にとって、リードのくわえ方はとても重要なポイントです。正しいオーボエリードのくわえ方を理解することで、音の安定感が格段に変わってきます。

本記事では、オーボエの吹き方について初心者が知っておきたい姿勢や呼吸のコツ、アンブシュアを鍛える方法、そして口の形を整える工夫まで、演奏の土台となる基礎知識を丁寧に解説していきます。

さらに、オーボエで口が疲れる原因やアンブシュアが崩れる場面での対処法も取り上げ、演奏中の悩みを軽減するための具体的なヒントも紹介します。

オーボエリードを作る工程における注意点や、リードの削り方の基本、リードの育て方や保管管理の工夫も含め、演奏前からの準備にも焦点を当てています。

価格帯による違いが気になるオーボエリードの値段や、自分に合ったリードを見極めるためのリードの販売情報、リードを安全に持ち運ぶためのリードケースの選び方についても、実用的な視点からまとめています。

最後には、演奏技術として欠かせないオーボエの運指とその練習法も紹介し、演奏力向上につながる総合的な知識を提供します。

この記事を通して、より快適で自信を持って演奏できる環境を整えるヒントを得ていただけたら幸いです。

◆記事のポイント

– 正しいオーボエリードのくわえ方と姿勢の基礎

– アンブシュアが崩れる原因と改善方法

– 吹き方のコツや音色を整えるための練習法

– リードの選び方や管理・調整のポイント

初めてでも自宅で見てすぐできる

オーボエDVD教材はコチラから

オーボエのリードのくわえ方の基本ポイント

- 吹き方 初心者が知るべき姿勢

- 口の形と安定感の関係

- アンブシュア 崩れる原因とは

- 吹き方 コツで音色を整える

- アンブシュア 鍛えるための方法

吹き方 初心者が知るべき姿勢

オーボエを演奏するうえで、正しい姿勢を身につけることは非常に重要です。これは音の安定性や持久力に直結するため、初心者ほど最初に意識して取り組むべきポイントとなります。

まず、背筋を伸ばした状態で座るか立つことが基本です。猫背になってしまうと息の通り道が狭くなり、呼吸が浅くなりがちです。結果として、オーボエに必要な息の圧力が不足してしまい、音がかすれたり、すぐに疲れてしまったりします。

実際の姿勢としては、椅子に浅く腰掛け、両足は肩幅程度に開いて床にしっかりつけます。足を組んだり背もたれにもたれたりすると、体幹が崩れやすくなるため避けましょう。楽器は自分の体に対して真っ直ぐ構え、無理に腕を上げたり肩に力を入れないよう意識します。

さらに、顎や首に力が入りやすい初心者も多いため、リラックスした状態を保つことが大切です。鏡の前で練習すると、自分の姿勢を客観的に確認でき、改善ポイントがわかりやすくなります。

オーボエは小さな動きが音に大きな影響を与える楽器です。だからこそ、正しい姿勢を習得することが、より快適に、美しい音を出すための第一歩と言えるでしょう。

口の形と安定感の関係

オーボエの演奏において、口の形は音の安定性や音色に深く関係しています。適切な口の形を身につけることで、無理のない演奏が可能になり、長時間の演奏にも耐えられるようになります。

オーボエでは、リードを唇で包み込むようにしてくわえる「アンブシュア」が基本です。このとき、口の形は「お」の形を意識するとよいでしょう。唇は軽く巻き込み、前後だけでなく左右からもリードを支える感覚が必要です。

注意点として、口角を横に引きすぎると、唇の張力が不安定になり、音が平たく響きにくくなります。また、噛みすぎるとリードが振動しにくくなり、バテる原因になります。上下の歯の間は小指が入る程度の空間を保つと良いでしょう。

このような口の形を維持するには、口周りの筋肉のバランスが大切です。特に唇の両端の筋肉や、口輪筋全体を意識的に使うことが求められます。初心者のうちはこれらの筋肉が未発達な場合も多いため、毎日の練習の中で少しずつ鍛えることが重要です。

口の形は一見地味な要素に見えますが、演奏全体の質を左右するほどの影響を持っています。安定した音と快適な吹奏感を得るためにも、丁寧に向き合っていくべき要素の一つです。

アンブシュア 崩れる原因とは

アンブシュアが崩れる主な要因は、口周りの筋力不足や、姿勢・呼吸の乱れです。これらが積み重なることで、演奏中に口の形を保てなくなり、音のブレや疲労感が生じやすくなります。

まず最も多い原因が、唇を支える筋肉が十分に発達していないことです。アンブシュアは一見すると唇だけで支えているように見えますが、実際には口輪筋やその周辺の細かな筋肉を使ってリードを包み込んでいます。これらの筋肉が弱いと、長時間の演奏に耐えられず、次第にアンブシュアが緩んだり、逆に力んでしまったりします。

また、姿勢が崩れていると、アンブシュアのバランスも取りにくくなります。背中が丸まっていたり、首が前に出ていたりすると、顔全体の位置が不自然になり、口元への負担が増してしまいます。さらに、無理な呼吸によって口周りのコントロールが難しくなることも、崩れの一因となります。

こうした問題を防ぐには、鏡を使って定期的に自分のアンブシュアを確認したり、短時間でも集中して練習することが有効です。必要であれば、専門の講師にチェックしてもらうことで、崩れやすい癖を早めに見つけて改善することができます。

演奏中の不安定さを感じたら、まずはアンブシュアが崩れていないかを見直してみましょう。小さな意識の積み重ねが、確かな安定感につながっていきます。

吹き方 コツで音色を整える

オーボエで美しい音色を出すためには、いくつかの基本的なコツを押さえる必要があります。単に息を入れるだけではなく、アンブシュアや息のスピード、楽器の角度などを総合的にコントロールすることが求められます。

まず意識したいのが「息の流れ」です。オーボエは非常に細いリードを使うため、少量でも勢いのある息が必要になります。ただ強く吹くだけではなく、口の中を狭く保つことでスピードを高め、効率よくリードを振動させることができます。これにより、透明感のある響きを作りやすくなります。

次に大切なのが、アンブシュアの柔軟性です。唇でリードを優しく包み込みつつも、状況に応じて適度に引き締めることが音色の変化につながります。例えば、高音域ではやや引き締め、低音域では少し緩めると、より自然な音の流れが生まれます。

楽器の角度も見落とせません。演奏時はリードとオーボエが体に対して直線的な角度になるように構えると、息が無駄なくリードに伝わります。角度がずれていると、音が詰まったように聞こえたり、反応が鈍くなったりします。

加えて、日々の練習ではロングトーンや音階練習を丁寧に行うことが、音色の安定に効果的です。音の立ち上がりや終わりまで意識することで、表現力の幅も広がっていきます。

こうしたポイントを少しずつ意識していくことで、オーボエの持つ魅力的な音色を自在にコントロールできるようになります。演奏の質を高めたいと感じている方は、ぜひ試してみてください。

アンブシュア 鍛えるための方法

アンブシュアを鍛えるには、口周りの筋肉を意識的に使いながら継続的な練習を行うことが重要です。特に、唇の巻き込みやリードへの圧力をコントロールする筋肉を集中的に鍛えることで、長時間の演奏にも耐えられる安定したアンブシュアが身につきます。

まず取り入れたいのが「無音ロングトーン」の練習です。リードに息を通さず、唇だけで一定時間リードを保持することで、必要な筋肉に負荷をかけて鍛えることができます。これにより、演奏時に無駄な力を使わずにリードを支える感覚を養えます。

また、「お」の口の形を意識して行う顔のトレーニングも効果的です。唇を軽く巻き込みながら、口角を左右から中心へ寄せる動きを数回繰り返すことで、口輪筋や唇の両端をコントロールする筋肉を刺激します。この動きは演奏中のバランスを保つうえで欠かせない筋力強化につながります。

さらに、実際にリードをくわえて短時間のロングトーンを毎日続けるのも有効です。ただ吹くだけでなく、息の入り方、唇の形、圧力の変化を細かく意識することがトレーニング効果を高めます。特に初めのうちは短時間にとどめ、徐々に時間を延ばしていくと筋肉が疲労しにくくなります。

過度な負荷は逆効果になるため、無理をせず毎日コツコツと積み重ねることが大切です。少しずつでも継続して取り組めば、音の安定性や表現力が向上し、演奏の自由度が広がっていきます。

初めてでも自宅で見てすぐできる

オーボエDVD教材はコチラから

正しいオーボエのリードのくわえ方と準備

- リード 作る際の注意点

- リード 削り方と調整の基本

- リード 育て方と管理法

- リード 値段と品質の違い

- リード 販売で選び方を学ぶ

- リードケースの活用術

- 運指と演奏に必要な準備

リード 作る際の注意点

オーボエのリード作りに取り組む際は、いくつかの基本的な注意点を押さえておく必要があります。見た目の精度だけでなく、素材の性質や加工工程のバランスが演奏に大きく影響するためです。

まず、ケーン(葦材)の選定が重要です。硬すぎると吹きにくくなり、逆に柔らかすぎると音が安定しにくくなります。同じ種類でも個体差が大きいため、可能であれば何本か試して自分に合う感触のものを見極めると良いでしょう。

次に注意したいのは、チューブへの取り付け精度です。巻きつける糸のテンションが不均一だと、息漏れや左右のバランスの乱れにつながります。また、リードがまっすぐに立っていないと音程の狂いや吹奏感のばらつきが起きやすくなります。

作業中は、リードが乾燥しすぎないように気を配ることも大切です。乾燥するとヒビが入ったり、削りにくくなったりするため、湿らせながら作業を進めることでリスクを軽減できます。

また、全体を一気に完成させようとするのではなく、段階的に様子を見ながら調整を進める方法が望ましいです。一気に仕上げてしまうと、最終的な音の変化に柔軟に対応できなくなります。

初めてリードを作る場合は特に、手順の一つひとつを慎重に行いましょう。作業の積み重ねが、安定したリード製作と演奏につながっていきます。

リード 削り方と調整の基本

リードの削り方と調整は、オーボエ演奏における音色や吹奏感を左右する非常に繊細な作業です。必要な道具を正しく使い、少しずつ変化を見ながら進めることが大切です。

作業を始める前に、プラーク(下敷き)をリードに差し込んで、先端部分をしっかり支える準備を整えます。この状態で、カッターナイフやリードナイフを用い、削る範囲と方向を確認してから作業に入ります。

最初に削るのは、基本的に先端部分です。先端は最も振動する部分であるため、削りすぎないよう慎重に調整します。わずかに「こする」程度でも、音の反応や吹奏感が大きく変わるため、こまめに試奏を繰り返すことがポイントです。

リードが重く感じるときには中央部やサイドを調整しますが、削る位置によって効果は異なります。サイドを削りすぎると抵抗感が減少しすぎて、コントロールが難しくなるため注意が必要です。また、センターラインは音の芯に影響するため、バランスを崩さないように意識しましょう。

調整を進める際は、毎回吹いてみることが欠かせません。一度に多く削らず、少しずつ変化を見ながら微調整していくことが、失敗を防ぐコツです。

慣れてくると自分の好みの響きや感触に近づけることができますが、最初は難しく感じるかもしれません。それでも、少しずつ経験を積み重ねれば、より良いリード作りが可能になります。

リード 育て方と管理法

オーボエのリードは使い捨てではなく、時間をかけて「育てる」ことで性能を最大限に引き出すことができます。新品のリードをすぐに本番で使用するのではなく、徐々に慣らしながら自分の演奏スタイルに合うように仕上げていく工程が重要です。

育て方の基本として、最初は短時間の練習で吹き始めることをおすすめします。初日は5〜10分程度の使用にとどめ、毎日少しずつ使用時間を延ばしていくと、リードにかかる負担を軽減できます。この過程で、リードの振動が安定し、吹きやすさが自然と向上していきます。

また、ローテーション管理も大切です。1本のリードを連続して使い続けると、短期間で劣化してしまいます。最低でも3〜5本を用意して、日ごとに使い分けることで、それぞれのリードの寿命を延ばすことができます。

管理面では、リードを使用後に必ず水洗いし、汚れや唾液の残留を取り除いてください。乾燥は直射日光を避け、風通しの良い場所で行います。湿度管理が不十分だと、素材が割れたりカビが発生することもあるため、専用のリードケースに保管するのが安心です。

吹奏感の変化や調子の波も、育成中にはつきものです。大切なのは、変化を受け入れつつ、安定した環境で少しずつリードを育てていく姿勢です。こうした日々の手間が、最終的に信頼できるリードを生み出してくれます。

リード 値段と品質の違い

オーボエのリードは種類も価格帯もさまざまで、値段と品質の関係については多くの方が疑問を持つポイントです。高価なリードほど良いという単純なものではなく、価格に反映される要素にはいくつかのポイントがあります。

まず、リードの値段に影響するのが「素材の質」です。高品質なケーン(葦材)や精度の高いチューブを使用しているリードは、素材自体が高価です。また、手作業で丁寧に仕上げられたものは製作にかかる時間も長く、それが価格に反映されます。

一方、安価なリードは量産品であることが多く、均一な品質管理が難しい場合があります。音の反応が鈍かったり、最初から硬すぎて吹きにくいと感じることも少なくありません。ただし、すべての安価なリードが劣っているわけではなく、用途や演奏者のレベルによっては十分活用できることもあります。

具体的には、一般的な価格帯として2,000〜3,000円のリードが標準とされており、これより高いリードには「選定済み」や「プロ仕様」など、追加の付加価値がある場合が多いです。逆に1,500円以下で購入できるものは、初心者向けや練習用として設計されていることが多くなります。

大切なのは、自分の技術や目的に合ったリードを選ぶことです。例えば、レッスンや本番用には安定性のあるやや高価なリードを、日常練習にはコストを抑えたリードを使い分けるなどの工夫も有効です。価格だけに惑わされず、実際の吹奏感を重視して選ぶことが、後悔しないリード選びにつながります。

リード 販売で選び方を学ぶ

リードの販売ページを見ることは、ただ購入するためだけでなく、リード選びの基礎知識を学ぶための貴重な機会でもあります。製品の説明文や特徴を読み取ることで、自分に合ったリードの傾向をつかむことができるからです。

まず注目したいのは、リードの「種類」と「特徴」が明記されているかどうかです。スタンダード、ライト、ブライトなど、名称によって音色や抵抗感の傾向が異なります。それぞれの特徴を比較することで、自分の演奏スタイルに合うリードが見つけやすくなります。

また、販売サイトでは製作者の情報も重要です。プロの奏者が手がけているか、製作方法が記載されているかなどの情報があると、品質や信頼性を判断する手がかりになります。さらに、「試奏可能」「返品可」などのサポート体制が整っているかどうかも、初心者には安心材料となるでしょう。

価格だけで選ぶのではなく、リードのレビューや演奏動画などを参考にすることで、実際の吹奏感に近いイメージを持つことができます。サイトによっては、複数のモデルを比較できるページを設けている場合もあるため、そうした情報を活用するのもおすすめです。

販売を通じてリードに関する情報を読み取る力をつければ、次第に自分で判断できるようになり、より快適な演奏環境を整えることができます。

リードケースの活用術

リードケースは単なる収納用品ではなく、リードを長持ちさせるために欠かせない重要なアイテムです。正しい使い方を知ることで、リードの性能を保ち、急なトラブルも防ぎやすくなります。

基本的に、リードは湿気や衝撃に弱いため、ケースの中でしっかりと固定できる構造が理想的です。内部にスポンジや個別のホルダーがついているものは、移動中の振動でもリードがぶつからず安心して持ち運べます。

また、通気性も重要なポイントです。リードを使用後にそのまま密閉してしまうと、湿気がこもってカビや変形の原因になります。蓋に通気孔があるタイプや、乾燥材を入れられる構造のものは、こうしたリスクを減らしてくれます。

日常的には、使用済みと未使用のリードをケース内で分けておくと便利です。ローテーション管理がしやすくなり、それぞれのリードの状態を把握しやすくなります。また、複数本を持ち歩く場合は、ケースに番号や日付のシールを貼っておくと、練習や本番で使い分ける際にも迷いません。

さらに、リードケースを選ぶときは、携帯性や耐久性も重視するとよいでしょう。外出先やステージでの使用も考え、バッグに収まりやすいサイズや、しっかりした作りのケースを選ぶことで、より安心してリードを持ち運べます。

このように、リードケースをうまく活用することは、リード管理をスムーズにし、演奏の安定感にもつながります。大切なリードを守るために、ぜひ活用してみてください。

運指と演奏に必要な準備

オーボエを演奏するには、正しい運指を覚えることが不可欠です。特に初心者にとっては、音の出し方だけでなく、指の動きもスムーズに行えるように準備しておくことが大切です。

まず、オーボエの基本的な運指表を確認して、B、A、Gなどの簡単な音から覚えていくとよいでしょう。これらの音は使用するキーが少なく、指の動きもシンプルなので、入門には最適です。運指表は印刷して手元に置いておくか、スマホアプリなどの双方向型運指ツールを活用すると、学習がスムーズになります。

運指練習を始める前には、正しい持ち方の確認が必要です。左手は上部、右手は下部を持ち、親指や小指の位置に注意を払うことで、余分な力が入らず自然なポジションで構えることができます。力みがあると指が動かしにくくなり、演奏中にミスが起きやすくなります。

準備の段階では、楽器の組み立てにも注意が必要です。ジョイント部分の合わせがズレていると、運指そのものが不安定になり、思った通りに音が出ないことがあります。練習の前にリードの装着状態も確認し、しっかり奥まで差し込まれているかをチェックしましょう。

さらに、指のトレーニングとして、指を独立して動かすエクササイズやリズムに合わせた運指練習も効果的です。これにより、楽譜を読む力と指の反応を同時に高めることができます。

このように、正しい運指を習得するためには、構え・準備・練習の全てがかみ合っている必要があります。焦らず丁寧に取り組むことが、安定した演奏への近道となります。

初めてでも自宅で見てすぐできる

オーボエDVD教材はコチラから

オーボエのリードのくわえ方に関する基本と演奏準備のまとめ

- 背筋を伸ばし、体に負担のない姿勢で構える

- 椅子には浅く腰掛け、足は肩幅に開いて安定させる

- リードは唇で包み込むように「お」の形でくわえる

- 唇の巻き込みすぎや口角の引きすぎには注意する

- アンブシュアの崩れは筋力不足や姿勢の乱れが原因になる

- 日々の練習でアンブシュアを少しずつ鍛える必要がある

- 息はスピード重視で、口内を狭くして効率よく吹き込む

- 音域によってアンブシュアの締め具合を調整する

- リード作りでは素材の硬さと巻き方の均一さが重要

- 削り作業は少しずつ試奏しながら進める

- リードは短時間の使用から慣らして育てていく

- 使用後のリードは洗浄し、風通しの良い場所で乾かす

- リードの価格は素材や製作工程に大きく左右される

- 販売ページでは製品の特徴や製作者情報を確認する

- リードケースは通気性と保護性能のあるものを選ぶ